По следам победы. Часть 6.Бонус. Подводный бой

РККФ СССР во время Великой Отечественной войны

В предвоенные и военные (1937—1946) годы носил название Рабоче-Крестьянский Красный флот

К началу Великой Отечественной войны корабельный состав РККФ насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных миноносцев, 218 подводных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сторожевых корабля, 88 тральщиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других кораблей и катеров, а также вспомогательных судов. В постройке находилось 219 кораблей, в том числе 3 линейных корабля, 2 тяжелых и 7 легких крейсера, 45 эсминцев, 91 подводная лодка.

Северный флот имел 8 эсминцев, 2 торпедных катера, 7 сторожевых кораблей, 15 охотников за подводными лодками и 15 подводных лодок. Береговая оборона находилась в стадии строительства. В ее составе было всего 70 орудий калибром от 45 до 180 мм. Противовоздушная оборона включала несколько зенитных дивизионов.

Балтийский и Черноморский флоты насчитывали по 200 кораблей различных классов и более чем по 600 самолетов, в числе которых были новые истребители МиГ-3 и торпедоносцы. Эти флоты располагали развитой сетью баз и аэродромов. В составе береговой обороны флотов было: 424 орудия крупного (до 305 мм) и среднего калибров, зенитные дивизионы, а также железнодорожная артиллерия.

Тихоокеанский флот имел самое большое из всех флотов число подводных лодок (91), торпедных катеров (135) и самолетов (1183). Однако здесь, как и на Северном морском театре, наиболее крупными кораблями были эскадренные миноносцы. Два крейсера находились в постройке.

Кроме флотов, в составе ВМФ СССР имелись пять речных и озерных флотилий.

Учитывая весь состав Морского флота, писать о нем можно очень долго и очень много... но мы остановимся именно на подводной его составляющей... и так.

Подво́дная ло́дка (подлодка, ПЛ, субмарина)— класс кораблей, способных погружаться и длительное время действовать в подводном положении. Основное вооружение подводных сил военно-морского флота (сил) вооружённых сил многих государств мира. Важнейшее тактическое свойство подводной лодки — скрытность.

Подводная лодка состоит из НЫРЯЛО и ВСПЛЫВАЛО)))а так же:

-)Прочный корпус

-)Система погружения и всплытия

-)Электро-энергетическая Система

-)Воздушная система

-)Движение

-)Топливная система

-)Водоотливная система

-)Противопожарная система (ЛОХ и ВПЛ)

ЗАДАЧИ ПЛ

В военное время:

*уничтожение подводных лодок противника;

*противолодочное обеспечение своих сил;

*уничтожение ударных группировок ВМС противника, его кораблей и транспортов;

*скрытные минные постановки;

*ведение разведки и обеспечение наведения своих сил на противника, выдача целеуказания;

*высадка разведгрупп;

*перевозка личного состава и грузов;

*навигационное, гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение БД;

*спасение экипажей самолетов и вертолетов;

*разрушение наземных объектов на территории противника.

В мирное время:

*поиск и длительное слежение за ПЛ и корабельными группировками противника в готовности к их *уничтожению с получением сигнала о начале военных действий;

*несение патрульной службы на противолодочных рубежах;

*боевое обеспечение своих ударных сил.

Тактические свойства ПЛ – это совокупность их боевых качеств и специфических особенностей, характеризующих возможность решения ими боевых задач.

Основное тактическое свойство – скрытность:

*способность уклоняться от обнаружения;

*способность устанавливать наличие слежения;

*способность оторваться от слежения и восстановить скрытность.

Мероприятия по достижению скрытности:

*организационные (тишина);

*технические (снижение уровня физполей);

*тактические (грамотное маневрирование).

Скрытность обеспечивается:

*минимальным уровнем шумности и других физполей, демаскирующих ПЛ;

*правильным выбором глубины;

*высокими малошумными скоростями;

*большой дальностью плавания в подводном положении;

*рациональным использованием РЭС в активном режиме;

*мощным оружием и его применением из-под воды;

*большой дальностью пассивных средств наблюдения;

*своевременным учетом гидрометеоусловий;

*умелым применением ГПД и средств маскировки.

Среди других тактических свойств, наиболее важными являются:

*Способность длительно находиться в удаленных районах океана без пополнения запасов составляет 25-125 суток.

*Меньшая зависимость от ГМУ.

*Способность активно бороться с кораблями ПЛО.

*Способность веления разведки своими средствами.

*Специфические особенности: ограниченная возможность применения в мелководных районах; ограниченная возможность поддержания двусторонней связи между подлодками, с КП, в группе с другими силами; невозможность борьбы с авиацией.

*Комплекс оружия и технических средств позволяет подводным лодкам выполнять поражение подводных лодок на удалении до 50 миль, уничтожать надводные корабли - до 300 миль, наносить удары по берегу - до 1500 миль.

Ну что же, теперь мы знаем что подводные лодки входили в состав ВМФ СССР и из чего они состоят, и что они делают...Вернемся на 22.06.1941 года...

К началу Великой Отечественной войны в составе Военно-Морского Флота СССР было 212 подводных лодок, которые в зависимости от надводного водоизмещения делились на четыре класса: малые подводные лодки (83 единицы), средние (95), большие (13) и подводные лодки — минные заградители (21). К малым подводным лодкам относились лодки водоизмещением до 400 т, к средним — от 500 до 850 т, к большим — 900 т и более. Подводными минными заградителями считались лодки специальной постройки, у которых главным оружием были мины.

Малые подводные лодки

В классе малых подводных лодок основными были лодки типа М серий XII и VI, включая серию VI-бис. Подводные лодки М-ХII строились перед войной и имели наиболее высокие показатели в своем классе. Они были вооружены двумя торпедными аппаратами (запасных торпед не было) и одной 45-мм пушкой. Дальность плавания — 3000 миль, полная надводная скорость— 14 уз, подводная — 8 уз, автономность — 10 суток

Основные характеристики

Тип корабля малая подводная лодка

Обозначение проекта серии VI, VI-бис, XII, XV

Скорость (надводная) 13 узлов / 14 узлов

Скорость (подводная) 7 узлов / 7.8 узла

Рабочая глубина погружения 50 м

Предельная глубина погружения 60 м

Автономность плавания 7 суток / 10 суток

Экипаж 36 человек

Размеры

Водоизмещение надводное 157 т / 208 т

Водоизмещение подводное 197 т / 258 т

Длина наибольшая (по КВЛ) 36.9 м / 45 м

Ширина корпуса наиб.

3.13 м / 3.50 м

Средняя осадка (по КВЛ) 2,58 м / 2.85 м

Силовая установка

Дизель-электрическая, одновальная. Дизель 685 л.с. / 800 л.с., электродвигатель 235 л.с. / 400 л.с.

Вооружение

Артиллерия 45-мм орудие в ограждении рубки, 195 снарядов

Торпедно-

минное вооружение 2 носовых ТА, без запасных торпед

Подводные лодки М-VI строились в 1930 —1935 гг. и по своим боевым показателям уступали лодкам М-XII. Они имели дальность плавания 1000 миль, надводную скорость 13 уз, подводную — 7 уз, автономность 10 суток. Вооружение — такое же, как у лодок М-XII. Подводные лодки М-VI-бис имели несколько лучшие тактико-технические элементы, но их отличие от лодок VI серии было незначительным. Размеры малых подводных лодок позволяли перевозить их по железной дороге в собранном виде, что в условиях большой разобщенности флотов имело существенное значение.

Общий недостаток — всего два торпедных аппарата и отсутствие запасных торпед — вынуждал «малютки» после первой же атаки возвращаться в базу. Здесь лодки вновь принимали торпеды, продовольствие и воду. Из-за ограниченной обитаемости и низкой мореходности (уже при волне 3—4 балла рубку сильно заливало) служба на лодках типа М была исключительно трудной.

Накануне войны началось строительство новой серии малых подводных лодок — XV. Эти лодки имели более мощное торпедное вооружение (четыре носовых торпедных аппарата), лучшие мореходные качества, большую дальность плавания. Четыре лодки М-XV вступили в строй уже в ходе войны.

В классе малых подводных лодок было также пять лодок типа А (АГ), закупленных еще царской Россией в Америке в 1916 г. К началу войны стаж службы этих лодок превышал 25 лет.

Средние подводные лодки

В классе средних подводных лодок наиболее распространены были лодки типа Щ серий III, V, V-бис, V-бис-2, X и X-бис и типа С серий IX и IX-бис. Подводные лодки Щ-III, Щ-V, включая серии «бис», вступили в строй в 1933 — 1935 гг. Лодки Щ-X, Щ-X-бис и С-IX, С-IX-бис были построены несколько позднее (подводные лодки Щ-X-бис и часть лодок С-IX-бис вошли в состав флота в ходе войны).

Основные характеристики Щ

Тип корабля Средняя ДПЛ

Обозначение проекта серия III, V, V-бис, V-бис-2, X, X-бис

Скорость (надводная) 11,6 - 14 узлов

Скорость (подводная) 8,5 узлов

Предельная глубина погружения 90 м

Автономность плавания 20 суток,10 000 км надводная,185 км подводная

Экипаж 41 (37) человек

Размеры

Водоизмещение надводное 578 т

Водоизмещение подводное 704,5-706 т

Длина наибольшая (по КВЛ) 57 м

Ширина корпуса наиб. 6,2 м

Средняя осадка (по КВЛ) 3,8-3,9 м

Силовая установка

Двухвинтовая дизель-электрическая:

Тип дизеля 8У28/38 или 38В8

Мощность дизелей 2Ч500 л.с. — у Щ-301 и Щ-302; 2Ч685 л.с — у Щ-303 и Щ-304

Тип главных гребных электродвигателей ПГВ-8

ЧислоЧмощность гребных электродвигателей 2Ч400 (390)

Тип электродвигателей экономического хода — работающие через зубчатую передачу

Число гребных валов 2

Тип аккумуляторной батареи КСМ-2

Число групп аккумуляторной батареиЧчисло электродов в группе — 2Ч56

Вооружение

Артиллерия 2 орудия 45мм/46 21-К (1000 снарядов), на некоторых 37-мм пушки или 12,7-мм пулемёты

Торпедно-

минное вооружение Носовые ТА: 4x533 мм,

кормовые ТА: 2x533 мм

Боекомплект (торпед): 10

ПВО 2 пулемёта

По боевым показателям все серии подводных лодок типа Щ были примерно одинаковы. Они были вооружены шестью торпедными аппаратами (четыре в носу и два в корме, общий запас — 10 торпед) и двумя 45-мм пушками. При дальности плавания 5000 миль все лодки обладали хорошими мореходными качествами (могли действовать при любой волне), были способны длительное время находиться в море (автономность — 20 суток).

К недостаткам подводных лодок этого типа следует отнести их сравнительную тихоходность (надводная скорость 12 — 14 уз, подводная — 8 уз).

Большие подводные лодки

В классе больших подводных лодок были три типа: К-XIV (их еще именовали крейсерскими подводными лодками), Д-I и П-IV. Подводные лодки К-XIV имели мощное торпедное вооружение (шесть носовых торпедных аппаратов и четыре кормовых, общий запас — 24 торпеды) и четыре пушки (две калибра 100 мм и две — 45 мм). Полная надводная скорость этих подводных лодок была 22 уз, подводная — 10 уз. Дальность плавания составляла 15 000 миль, автономность — 30 суток. Кроме торпедного и артиллерийского вооружения они могли принимать до 20 мин в специальные цистерны. Разнообразное вооружение, хорошие мореходные качества, большая надводная и подводная скорость позволили этим лодкам успешно действовать во время войны.

Основные характеристики К

Тип корабля Крейсерская ДПЛ

Обозначение проекта серия XIV

Разработчик проекта НИИ военного кораблестроения

Главный конструктор М. А. Рудницкий

Скорость (надводная) 22,5 узла

Скорость (подводная) 10,2 узла

Рабочая глубина погружения 80 м

Предельная глубина погружения 100 м

Автономность плавания 50 суток,7 500 км при 10,3 узлах,подводная: 326 км на 3 узлах, 20 км на 10,3 узлах

Экипаж 67 человек, в том числе10 офицеров

Стоимость 23 млн рублей головной корабль, 18 млн рублей последующие

Размеры

Водоизмещение надводное 1 490 т

Водоизмещение подводное 2 104 т

Длина наибольшая (по КВЛ) 97,7 м

Ширина корпуса наиб. 7,4 м

Средняя осадка (по КВЛ) 4,04 м

Силовая установка

Дизель-электрическая,

2 дизеля 9ДКР, 2Ч4 200 л.с.

дизель-генератор 38К8, 800 л.с.

2 электродвигателя ПГ11, 2Ч1 200 л.с.

Вооружение

Вооружение

Артиллерия 2Ч100-мм/51 Б-24ПЛ

2Ч45-мм/46 21-К

2 Ч 7,62-мм пулемёта

Торпедно-

минное вооружение 6 носовых 533-мм ТА

4 кормовых 533-мм ТА,

24 торпеды

20 мин заграждения

Подводные лодки Д-I (головная лодка этой серии имела название «Декабрист»), вступившие в строй в 1931 г., обладали высокими боевыми качествами. Они имели восемь торпедных аппаратов (шесть в носу и два в корме), две пушки калибра 100 и 45 мм, хорошие мореходные качества и большую дальность плавания. Для них были характерны также хорошая обитаемость и большая автономность плавания (30 суток). Во время войны лодки этого типа действовали довольно успешно.

Подводные лодки П-IV вступили в строй в 1936 — 1937 гг. Они строились как артиллерийские и поэтому имели две 100-мм и одну 45-мм пушки, их надводная скорость была более 20 уз. Предполагалось, что такие лодки смогут догонять корабли (транспорты) противника и поражать их артиллерией . Считалось также, что они будут действовать совместно с эскадрой надводных кораблей, отчего их называли еще эскадренными. Однако при проектировании подводных лодок этой серии пошли по линии снижения требований к их подводным тактическим элементам и уменьшения числа торпедных аппаратов (четыре в носу и два в корме, общий запас — 10 торпед). Глубина погружения этих лодок была незначительной — всего 60 м. Как артиллерийские корабли они обладали недостаточной огневой мощью, чтобы вести артиллерийский бой не только с боевыми кораблями, но и с транспортами, которые нередко имели более мощное артиллерийское вооружение. Подводных лодок этой серии было построено всего три, в основном в экспериментальных целях. Опыт их строительства был впоследствии учтен при проектировании подводных лодок К-XIV.

Подводные минные заградители

Подводные минные заградители — лодки Л-II вступили в строй в 1933 — 1937 гг. Они могли принимать до 20 мин в две минные трубы, расположенные в кормовой части (по 10 мин в каждую трубу), имели шесть носовых торпедных аппаратов (общий запас — 12 торпед), дальность плавания 7000 миль, хорошие мореходные качества и большую автономность (более 30 суток). Артиллерийское вооружение — две пушки калибра 100 и 45 мм.

Основные характеристики

Тип корабля подводный минный заградитель

Обозначение проекта серии II, XI, XIII, XIII-1938

Скорость (надводная) 14,5 узла

Скорость (подводная) 8,3 узла

Рабочая глубина погружения 75 м

Предельная глубина погружения 90 м

Автономность плавания 28 суток

Экипаж 54 человека

Размеры

Водоизмещение надводное 1025 т

Водоизмещение подводное 1312 т

Длина наибольшая (по КВЛ) 78,0 м

Ширина корпуса наиб. 7,2 м

Средняя осадка (по КВЛ) 3,96 м

Силовая установка

Два дизеля мощностью каждый по 1100 л. с., два гребных электродвигателя мощностью по 600 л. с.

Вооружение

Артиллерия 1 x 102-мм/45 Б-2, 120 снарядов

Торпедно-минное вооружение6 носовых 533-мм ТА, (12 торпед),

2 кормовые минные трубы, 20 мин типа ПЛТ.

ПВО 1 x 45-мм/46 21-К, 500 снарядов

Подводные минные заградители Л-XI строились вскоре после лодок Л-II и по своим тактико-техническим характеристикам мало отличались от них.

Непосредственно перед войной началось строительство подводных минных заградителей Л-XIII и Л-XIII-бис. По сравнению с заградителями серий II и XI новые лодки дополнительно располагали двумя торпедными аппаратами в корме (в надстройке) и несколько большим запасом торпед. Они также имели большую надводную скорость и несколько большую глубину погружения. Дальность плавания этих лодок была 13000 миль. К началу войны удалось построить семь подводных минных заградителей Л-XIII. Пять лодок Л-XIII-бис вступили в строй уже в ходе войны.

Вооружение и средства связи подводных лодок

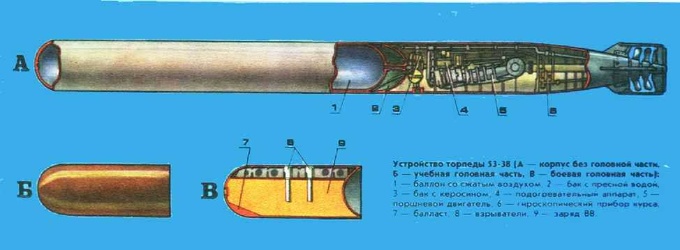

На вооружении подводных лодок перед войной состояли торпеды 53-38 и 53-38У, разработанные в 1939 г. С началом войны от промышленности стали поступать обладавшие большей скоростью торпеды 53-39.

Парогазовые торпеды 53-38 и 53-39 по основным показателям не уступали лучшим образцам иностранных торпед, а по надежности, скорости и дальности хода не имели себе равных. В конце 1943 г. на вооружение была принята бесследная электрическая торпеда ЭТ-80, примерно в то же время появился неконтактный торпедный взрыватель НВС.

Тактико-технические данные торпед 53-38:

Образец 53-38/53-38У

Калибр, мм 533/533

Длина, мм 7200/7450

Общий вес, кг 1615/1725

Вес заряда, кг 300/400

Дальность хода, м 8000-10000

Глубина хода, м 0,5-14

Давление ВВД, атм 190

Минное оружие на подводных лодках было представлено якорными ударно-механическими минами для вооружения подводных минных заградителей типа Л (всех серий) я якорными гальваноударными минами — для подводных лодок К-XIV. Эти мины имели две модификации: с обычной длиной минрепа и увеличенной. В конце войны на вооружение подводных лодок поступила плавающая мина.

Средства радиосвязи подводных лодок обеспечивали надежную двустороннюю связь с командованием даже при действиях подводных лодок в наиболее удаленных районах. Правда, прием и передачу радиограмм лодки могли вести только в надводном положении. Это вынуждало их выходить на связь лишь в ночное время или вдали от вражеского берега, вследствие чего информация об обстановке поступала иногда с опозданием . В 1943 г. на лодках стала устанавливаться выдвижная антенна ВАН-ПЗ, которая позволяла вести прием радиограмм без всплытия подводных лодок в надводное положение.

Основными средствами наблюдения на подводных лодках в подводном положении были перископ и шумопеленгатор. Малые подводные лодки оснащались одним перископом, средние и большие лодки — двумя. Один из них, командирский, обеспечивал широкий обзор водной поверхности, другой, зенитный, позволял вести наблюдение за воздухом.

В период, предшествовавший Великой Отечественной войне, условия распространения звуковых волн в воде были недостаточно изучены. Подводники еще не умели выбирать оптимальные глубины погружения для лучших условий наблюдения за подводными шумами. Этим объясняются известные трудности в использовании первых шумопеленгаторных установок. И все же многие командиры подводных лодок, действуя с инициативой, успешно использовали их при поиске и атаках кораблей и судов противника.

В целом отечественные подводные лодки обладали высокими боевыми качествами и не уступали лучшим образцам иностранных подводных лодок.

Люди

Что мы все о металле и о металле...

И так, по итогам войны....рейтинг лучших командиров ВМФ СССР

1.Капитан 3 ранга Александр Маринеско возглавляет список советских асов-подводников не по числу уничтоженных кораблей противника, а по сумме их водоизмещения и по размерам ущерба, нанесенного военному потенциалу Германии.

Вслед за ним идут следующие наиболее удачливые подводники:

2. Валентин Стариков (капитан-лейтенант, командир ПЛ М-171, К-1, Северный флот) - 14 кораблей;

3. Иван Травкин (капитан 3 ранга, командир ПЛ Щ-303, К-52, Балтийский флот) - 13 кораблей;

4. Николай Лунин (капитан 3 ранга, командир ПЛ Щ-421, К-21, Северный флот) - 13 кораблей;

5. Магомед Гаджиев (капитан 2 ранга, командир дивизиона ПЛ, Северный флот) - 10 кораблей;

6. Григорий Щедрин (капитан 2 ранга, командир ПЛ С-56, Северный флот) - 9 кораблей;

7. Самуил Богорад (капитан 3 ранга, командир ПЛ Щ-310, Балтийский флот) - 7 кораблей;

8. Михаил Калинин (капитан-лейтенант, командир ПЛ Щ-307, Балтийский флот) - 6 кораблей;

9. Николай Мохов (капитан-лейтенант, командир ПЛ Щ-317, Балтийский флот) - 5 кораблей;

10. Евгений Осипов (капитан-лейтенант, командир ПЛ Щ-407, Балтийский флот) - 5 кораблей.

ВИДЕО РЯД

Поведает вам о самой технологичной лодке, принесшей победу со стороны моря..

Подводные лодки типа К, «Крейсерская», XIV серии — тип советских подводных лодок времён Второй мировой войны. Лодки этого типа предназначались для долгих одиночных, автономных походов к коммуникациям противника и стали самыми крупными подводными лодками ВМФ СССР в тот период. На флоте лодки получили прозвище «Катюша»

По следам победы. Часть 1.Герои Войны

По следам победы. Часть 2. Снайперы

По следам победы. Часть 3. Забытый парад

По следам победы. Часть 4. Форма парада

По следам победы. Часть 5. История в деталях.

6

Другие новости

Написать комментарий: