Ни дня без строчки, ни дня без стопочки: какую роль алкоголь играет в литературе и как к нему относились разные авторы ❘ фото

24 октября 1938 года родился Венедикт Ерофеев — писатель, помимо прочего, превративший алкоголь в важную часть в автобиографического мифа и рассуждавший о зеленом змие со знанием дела. Например, в поэме «Москва-Петушки» Венедикт Васильевич объяснил, что «все главное», то есть революция и связанный с ней перелом общественного сознания, случилось потому, что «сивуха началась вместо клико!». Независимый исследователь и автор телеграм-канала «Арен и книги», объясняет, как и почему алкоголь и культура пития стали одними из важнейших тем литературы в принципе.

Вино

Вино — самый упоминаемый алкогольный напиток в литературной вселенной. А чаще других упоминал его в своих произведениях китайский поэт Ли Бо (701–762). Вообще вино — неотъемлемый элемент культуры Китая, именуемый «даром Небес», а искусство виноделия было развито там издревле. В частых поездках по стране Ли Бо непременно дегустировал местные сорта вина — виноградные, сливовые, персиковые, рисовые — и даже открыл свой «кабачок Ли Бо». Потому за ним закрепилось народное прозвище «хмельной сянь» («хмельной святой»). А в его поэзии — хмельной поэзии — вино является невидимым клубком ниток, выводившим поэта из лабиринта повседневных забот (Ли Бо прожил суетливую и беспокойную жизнь, вобравшую в себя странствия, придворную службу, арест и ссылку) в иную реальность, в которой время останавливалось («Стихи о краткости жизни»), в которой поэт мог слиться в чистом любовном порыве с юной девушкой («Попивая вино у горной тропы, я машу рукой...»), утолить тоску по дорогому другу («Посылаю Ду Фу из Шацю») или заговорить с луной («В одиночестве пью под луной...»). Луна, как и вино, один из самых упоминаемых символов его поэтического мира. Они же сыграли роковую роль в его жизни. Ли Бо утонул в реке Янцзы, вывалившись из своей лодки. Согласно китайской легенде, поэт, напившись вина, надеялся обнять отражение луны.

В Англии климат не благоприятствовал виноделию, но Уильям Шекспир (1564–1616) все равно предпочитал вино, а не пиво (стоившее, кстати, в 12 раз дешевле). Пил английский поэт и драматург в основном греческие, французские или испанские вина. Но в его творчестве вино имеет психологический, а не символический оттенок. Его рефлексирующие герои чаще говорят сами с собой, нежели с другими людьми, потому что их души находятся в состоянии вечной гражданской войны (как метко заметил литературовед Гарольд Блум). Вино — лишь дополнение к их сложным психологическим портретам: иногда — одного персонажа, скажем, балагура и попрошайки Фальстафа, чье пьянство неразрывно связано с переменчивым отношением к жизни, а иногда — целой нации. Как не припомнить знаменитые слова Яго об английских пьяницах:

«Англичане? Да они питьем заморят датчанина и шутя перепьют немца. Они еще раскачиваются, а голландца уже рвет».

Вполне себе шекспировские отношения с вином были у Александра Пушкина (1799–1837). В молодости он часто не расставался с бокалами вина или шампанского, выпивая их с лицейскими друзьями или в ресторанах Петербурга. Ценил он больше всего французские бордоские вина «Шато Лафит» и «Сотерн», а из шампанского предпочитал «Вдова Клико» и «Моэт». К слову, в России тех лет шампанское считалось напитком, сплачивающем людей в радости; в качестве примера — пушкинское стихотворение «27 мая 1819»:

Веселый вечер в жизни нашей

Запомним, юные друзья;

Шампанского в стеклянной чаше

Шипела хладная струя.

Мы пили — и Венера с нами

Сидела, прея за столом.

Когда ж вновь сядем вчетвером

С блядьми, вином и чубуками?

Но Пушкин в молодости и в старости — как старое и новое вино, как ложная и истинная доктрина, как персонажи Шекспира до и после трагедий: один человек, но две разные личности. Вино в позднем творчестве Пушкина — символ не дружбы, но одиночества, не кутежа, но печального смирения, не жизни, но прощания с жизнью.

Другим русским поэтом, любившим выпить, был Александр Блок (1880–1921). Николай Чуковский вспоминал, как в 1911 году его отец Корней Чуковский встретил Блока и разговаривал с ним минуть пять, остановившись под фонарем, а затем сказал семилетнему сыну: «Это поэт Блок. Он совершенно пьян». Георгий Иванов вспоминал, что «время от времени его [Блока] тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные "злачные места". В этом "кабацком" настроении написаны многие стихотворения Блока — вспомнить хотя бы "Незнакомку" ("А рядом у соседних столиков / Лакеи сонные торчат, / И пьяницы с глазами кроликов / "In vino veritas!» кричат»). Поэт-символист Владимир Пяст вспоминал, как Блок объяснял ему это настроение:

«Когда видишь все это кругом, эту нищету и этот ужас, в котором задыхаешься, и эту невозможность, бессилие переменить что-либо в этом, когда знаешь, что вот какими-нибудь пятьюдесятью рублями ты можешь сделать для кого-нибудь доброе, действительно доброе дело, но — одно, а, в общем, все, останется по-прежнему, — то вот берешь и со сладострастием, нарочно тратишь не пятьдесят, а сто, двести на никому, а меньше всего себе, не нужный кутеж».

В Блоке не было пушкинского буйства ранних лет или позднего печального смирения; он больше напоминал героев Достоевского, у которых кутеж соседствовал с покаянием, а куртуазная любовь — с дворовым развратом (славист Пьер Паскаль писал, что «Сатана и Бог поочередно играют русской душой, потому что она не сопротивляется ни тому, ни другому»). Так и в жизни Блока алкоголь и поэзия не мешали друг другу, а составляли одно диалектическое целое: он шел к духовному воскресению путем алкогольного самоистязания. В дальнейшем многие русские писатели и поэты следовали этому пути, впервые столь отчетливо проложенному Блоком, — проклятому, надо сказать, пути.

Пиво

Больше всего пиву повезло в XIX веке, когда расцвел реалистический роман — роман массовый и доступный почти каждому. Джейн Остин (1775–1817) любила и самостоятельно варила хвойное пиво, унаследовав рецепт от матери (в английских семьях XVIII века было принято, чтобы женщина занималась пивоварением). В одном из писем сестре она, бездетная и незамужняя, выразила свое серьезное отношение к этому занятию: «У тебя, однако, есть маленькие дети, а у меня — большая бочка, в которой мы снова варим хвойное пиво». Этот же напиток она упомянула в романе «Эмма»: один из героев, мистер Найтли, отличается знанием домашнего рецепта хвойного пива (навык, безусловно, положительный для Остин), и именно он оказывается избранником главной героини.

Другим великим писателем-реалистом, прославившим пиво, был Чарльз Диккенс (1812–1870). Традиционный английский эль для него — социальный маркер. В его романах (например, «Домби и сын» или «Дэвид Копперфильд») многие герои с детства полюбили вкус портера и эля, потому что вино им было не по карману, а некоторые злачные места (скажем, логово Фейгина из «Оливера Твиста») имели тот же адрес, что и реально существовавшие пивные трактиры или пабы.

Еще один великий романист-реалист, Уильям Теккерей (1811–1863), был поклонником индийского светлого эля (в народе — IPA), который он впервые попробовал, находясь в Индии (его отец был служащим в британской колонии). Потому, встречая в его романах любителей IPA (а это касается и «Ярмарки тщеславия»), мы должны понимать, что речь идет о людях, так или иначе связанных с Ост-Индской компанией.

Джин & мартини

Джин — еще один напиток, имеющий в Англии статус национального. Правда, еще в XVIII веке он воспринимался как проклятие бедноты — из-за низких цен, плохого качества и легкодоступности. Джин продавали в каждом втором лондонском заведении, его гоняли все кому не лень, от рыночных торговцев до цирюльников. Его то запрещали, то разрешали. Джин приводил бедолаг в долговую тюрьму или на виселицу, доводил до разорения и безумия, самоубийства и смерти. До сих пор, несмотря на то что джин больше не ассоциируется с низшими слоями общества, в английском языке сохранились выражения gin mills (блоковские «злачные места») или mother’s ruin (здесь комментарии излишни).

Как ни странно, но именно этот напиток полюбился одному из самых сложных поэтов-модернистов ХХ века — американцу Томасу Элиоту (1888–1965), прожившему большую часть жизни в Англии. Любой поклонник хорошего чистого джина замечал, как этот сухой напиток, сначала обжигающий язык и небо, постепенно наполняет пьющего ботаническими ароматами, оставляя во рту привкус растительности — разнообразия трав, корней, цветов, ягод. Как ни странно, это воздействие джина — хорошего английского джина — можно сопоставить с поэзий Элиота, сухой и лаконичной, но при внимательном чтении одаривающей читателей лесным богатством метафор, поэтических аллюзий, религиозных символов и метафизических смыслов. И сам Элиот, судя по его письмам, был большим поклонником этого напитка. Однажды его спросили, что сильнее всего вдохновляет его, и он полушутя ответил:

А в письме одному юному поэту признался, что написал стихотворение «Путешествие волхвов», переполненное христианским символизмом, «воскресным утром, спустя три четверти часа после церковной службы, незадолго до ланча и с помощью полбутылки джина Booth's». (К слову, в том же году Элиот принял католичество.) С публикацией скандальных писем Элиота (в одном из них он сравнивал свою личную жизнь с «плохим русским романом») стало известно, что он часто разрешал себе выпить в течение дня, причем не только джин: ему очень нравились французские вермуты (одну из своих кошек он назвал в честь вермута Noilly Prat), а его любимым коктейлем был сухой мартини («Ничего не пробуждает лучше, чем крепкий сухой мартини»).

В любви к джину и мартини также признавалась Патриция Хайсмит (1921–1995). О том, что Хайсмит страдала алкоголизмом, можно догадаться по ее мрачным и беспокойным детективам, наполненным атмосферой надвигающегося конца. Любой пьющий человек узнает эту атмосферу, это фатальное безволие, когда ноги сами ведут тебя к бару или холодильнику, чтобы заказать или откупорить бутылку вина или виски, порой сразу по пробуждении или, когда повезло чуть больше, посреди дня, — и потому недавняя публикация ее откровенных дневников не должна была стать сюрпризом для верных читателей. Хайсмит страдала алкоголизмом и осознавала это. Ей принадлежит одно из лучших поэтических высказываний об алкоголе (а о мартини — подавно):

«Интересно, есть ли какой-нибудь момент лучше, чем второй мартини за обедом, когда официанты внимательны, когда вся жизнь, все будущее, весь мир кажутся хорошими и золотистыми (и совсем неважно, с кем ты, с мужчиной или женщиной, да или нет)».

В дневниках Хайсмит можно найти зрелые размышления о связи между алкоголем и творчеством. Она считала, что писатели пьют, потому что «им приходится по миллиону раз менять свою личность, пока они пишут». Алкоголь — словно писательское перо, ведь когда мы пьем, то в один час мы — властители мира, в следующий — убийцы, а затем — зазнавшиеся дилетанты или страстные, но покинутые любовники. Потому писателям и алкогольным напиткам так хорошо друг с другом.

Виски

«Что может сравниться с материнской любовью? — задается вопросом один из героев Уильяма Фолкнера (1897–1962). — Разве что добрый глоток виски». Американский писатель не лукавил: виски он любил столь же безоговорочно, как мать — ребенка, и уделял ему время даже при работе над книгами. Известно, что в вечерние часы, садясь за рабочий стол, он обязательно держал под рукой немного еды, табака и бокал виски (желательно бурбон, но скотч тоже сойдет). Мало того что он писал по ночам, так он еще умудрялся пить (уточним: пить, а не напиваться), о чем не раз признавался в интервью или письмах. Возможно, именно по этой причине длиннющие и витиеватые предложения Фолкнера напоминают монолог подвыпившего священника, который, начиная говорить о вполне приземленных вещах, часто лишается логической последовательности и даже знаков препинания, без оглядки отдаваясь религиозному вдохновению и устремляя свою речь ввысь, к самым важным вопросам бытия, напоминая тем самым взмывшего в небо орла.

А о частоте упоминаний виски и говорить не стоит: откройте любой роман Фолкнера и обязательно найдете там героя, который подпольно варит самогон, пьет от безысходности бурбон или готовит себе коктейль на основе виски («Мятный джулеп» или «Горячий тодди»). Увы, Фолкнер отчасти повторил судьбу китайского поэта Ли Бо, когда в возрасте 64 лет хорошенько набрался виски, сел на лошадь и, естественно, свалился с нее; из-за образовавшегося тромбоза он менее чем через месяц умер от инфаркта.

Водка

Сравнить любовь американских писателей к виски (там помимо Фолкнера можно припомнить еще десяток имен) можно с любовью русских писателей к водке. Один из известнейших, Сергей Есенин (1895–1925), начал пить по-серьезному, то есть неделями не просыхая, довольно поздно, уже в годы Советской России. Сначала водка подстегивала его творчество, затем — на это указывают многие исследователи его биографии — поработила его. «Черный человек» — это не просто красивая поэма о смерти, это признание поражения поэта, который смирился со своей печальной участью.

Важно отметить, что западные писатели чаще всего пили, потому что их к этому подталкивало творчество или семейные неурядицы, а русские — из-за хтонической окружающей действительности. В России мало что изменилось после Октябрьской революции. Слова Блока («...эту нищету и этот ужас, в котором задыхаешься, и эту невозможность, бессилие переменить что-либо в этом...») все еще находили отклик в сердцах пишущих людей. Юрий Олеша (1899–1960), который двадцать лет своей жизни сознательно не печатался (то ли цензуры боялся, то ли еще что), спился до той степени, что расхотел быть писателем и просил выдать ему похоронные деньги (советских писателей — даже пьющих и пишущих в стол — хоронили по дорогой категории). Александр Фадеев (1901–1956), искренне веривший в советскую мечту — и заодно участвовавший в сталинском терроре, — спустя пару недель после очередного запоя пустил себе пулю в лоб.

Ко второй половине ХХ века водка окончательно стала верной спутницей русского писателя. Сергей Довлатов (1941–1990) признавался, что ненавидел запои. Но представить без алкоголя его жизнь или творчество невозможно, и он сам приложил немало усилий, описывая в своих романах советских людей, чьим единственным компромиссом была водка. Венедикт Ерофеев (1938–1990) шел отчасти схожим путем: тоже мифологизировал свою жизнь, играя в алкоголика, но скорее ради эксперимента, нежели для верности романтическому образу. Владимир Высоцкий (1938–1980) опьянил уже не только людей, а весь (русский) мир: в его песнях пьют как люди, так и животные, как черти, так и лешие, в алкоголизме обвиняется даже правда, а без стакана не может прожить судьба. Кажется, ни в одной другой литературной культуре мира не позволяли алкоголю оккупировать столь много пространства — как человеческого, так и метафизического.

На прощание оставим цитату еще одного пьющего писателя, но принадлежащего к другой культуре, — американца Чарльза Буковски, который, судя по его стихам и романам, перепробовал вообще все алкогольные напитки на земле:

Источник

Вино

Вино — самый упоминаемый алкогольный напиток в литературной вселенной. А чаще других упоминал его в своих произведениях китайский поэт Ли Бо (701–762). Вообще вино — неотъемлемый элемент культуры Китая, именуемый «даром Небес», а искусство виноделия было развито там издревле. В частых поездках по стране Ли Бо непременно дегустировал местные сорта вина — виноградные, сливовые, персиковые, рисовые — и даже открыл свой «кабачок Ли Бо». Потому за ним закрепилось народное прозвище «хмельной сянь» («хмельной святой»). А в его поэзии — хмельной поэзии — вино является невидимым клубком ниток, выводившим поэта из лабиринта повседневных забот (Ли Бо прожил суетливую и беспокойную жизнь, вобравшую в себя странствия, придворную службу, арест и ссылку) в иную реальность, в которой время останавливалось («Стихи о краткости жизни»), в которой поэт мог слиться в чистом любовном порыве с юной девушкой («Попивая вино у горной тропы, я машу рукой...»), утолить тоску по дорогому другу («Посылаю Ду Фу из Шацю») или заговорить с луной («В одиночестве пью под луной...»). Луна, как и вино, один из самых упоминаемых символов его поэтического мира. Они же сыграли роковую роль в его жизни. Ли Бо утонул в реке Янцзы, вывалившись из своей лодки. Согласно китайской легенде, поэт, напившись вина, надеялся обнять отражение луны.

Художник топит свои печали в вине. Альбом из одиннадцати листов Чен Хуншоу и Чен Цзы, XVII век

В Англии климат не благоприятствовал виноделию, но Уильям Шекспир (1564–1616) все равно предпочитал вино, а не пиво (стоившее, кстати, в 12 раз дешевле). Пил английский поэт и драматург в основном греческие, французские или испанские вина. Но в его творчестве вино имеет психологический, а не символический оттенок. Его рефлексирующие герои чаще говорят сами с собой, нежели с другими людьми, потому что их души находятся в состоянии вечной гражданской войны (как метко заметил литературовед Гарольд Блум). Вино — лишь дополнение к их сложным психологическим портретам: иногда — одного персонажа, скажем, балагура и попрошайки Фальстафа, чье пьянство неразрывно связано с переменчивым отношением к жизни, а иногда — целой нации. Как не припомнить знаменитые слова Яго об английских пьяницах:

«Англичане? Да они питьем заморят датчанина и шутя перепьют немца. Они еще раскачиваются, а голландца уже рвет».

Вполне себе шекспировские отношения с вином были у Александра Пушкина (1799–1837). В молодости он часто не расставался с бокалами вина или шампанского, выпивая их с лицейскими друзьями или в ресторанах Петербурга. Ценил он больше всего французские бордоские вина «Шато Лафит» и «Сотерн», а из шампанского предпочитал «Вдова Клико» и «Моэт». К слову, в России тех лет шампанское считалось напитком, сплачивающем людей в радости; в качестве примера — пушкинское стихотворение «27 мая 1819»:

Веселый вечер в жизни нашей

Запомним, юные друзья;

Шампанского в стеклянной чаше

Шипела хладная струя.

Мы пили — и Венера с нами

Сидела, прея за столом.

Когда ж вновь сядем вчетвером

С блядьми, вином и чубуками?

Но Пушкин в молодости и в старости — как старое и новое вино, как ложная и истинная доктрина, как персонажи Шекспира до и после трагедий: один человек, но две разные личности. Вино в позднем творчестве Пушкина — символ не дружбы, но одиночества, не кутежа, но печального смирения, не жизни, но прощания с жизнью.

Другим русским поэтом, любившим выпить, был Александр Блок (1880–1921). Николай Чуковский вспоминал, как в 1911 году его отец Корней Чуковский встретил Блока и разговаривал с ним минуть пять, остановившись под фонарем, а затем сказал семилетнему сыну: «Это поэт Блок. Он совершенно пьян». Георгий Иванов вспоминал, что «время от времени его [Блока] тянет на кабацкий разгул. Именно — кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные "злачные места". В этом "кабацком" настроении написаны многие стихотворения Блока — вспомнить хотя бы "Незнакомку" ("А рядом у соседних столиков / Лакеи сонные торчат, / И пьяницы с глазами кроликов / "In vino veritas!» кричат»). Поэт-символист Владимир Пяст вспоминал, как Блок объяснял ему это настроение:

Александр Блок, начало XX века, Киев

«Когда видишь все это кругом, эту нищету и этот ужас, в котором задыхаешься, и эту невозможность, бессилие переменить что-либо в этом, когда знаешь, что вот какими-нибудь пятьюдесятью рублями ты можешь сделать для кого-нибудь доброе, действительно доброе дело, но — одно, а, в общем, все, останется по-прежнему, — то вот берешь и со сладострастием, нарочно тратишь не пятьдесят, а сто, двести на никому, а меньше всего себе, не нужный кутеж».

В Блоке не было пушкинского буйства ранних лет или позднего печального смирения; он больше напоминал героев Достоевского, у которых кутеж соседствовал с покаянием, а куртуазная любовь — с дворовым развратом (славист Пьер Паскаль писал, что «Сатана и Бог поочередно играют русской душой, потому что она не сопротивляется ни тому, ни другому»). Так и в жизни Блока алкоголь и поэзия не мешали друг другу, а составляли одно диалектическое целое: он шел к духовному воскресению путем алкогольного самоистязания. В дальнейшем многие русские писатели и поэты следовали этому пути, впервые столь отчетливо проложенному Блоком, — проклятому, надо сказать, пути.

Пиво

Больше всего пиву повезло в XIX веке, когда расцвел реалистический роман — роман массовый и доступный почти каждому. Джейн Остин (1775–1817) любила и самостоятельно варила хвойное пиво, унаследовав рецепт от матери (в английских семьях XVIII века было принято, чтобы женщина занималась пивоварением). В одном из писем сестре она, бездетная и незамужняя, выразила свое серьезное отношение к этому занятию: «У тебя, однако, есть маленькие дети, а у меня — большая бочка, в которой мы снова варим хвойное пиво». Этот же напиток она упомянула в романе «Эмма»: один из героев, мистер Найтли, отличается знанием домашнего рецепта хвойного пива (навык, безусловно, положительный для Остин), и именно он оказывается избранником главной героини.

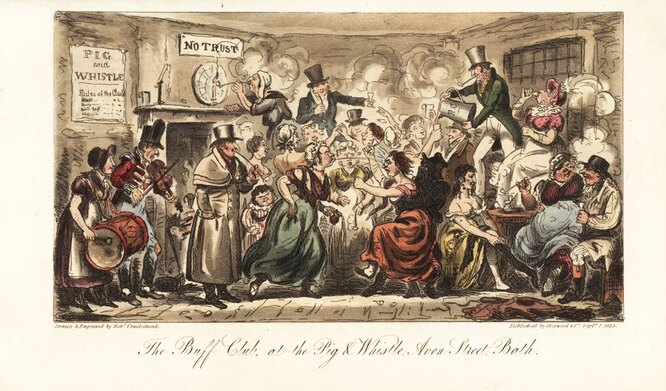

Джентельмены эпохи Регентства, солдаты и проститутки в трактире. Сюжет написан на медной пластине Робертом Круикшенком , Лондон, 1825

Другим великим писателем-реалистом, прославившим пиво, был Чарльз Диккенс (1812–1870). Традиционный английский эль для него — социальный маркер. В его романах (например, «Домби и сын» или «Дэвид Копперфильд») многие герои с детства полюбили вкус портера и эля, потому что вино им было не по карману, а некоторые злачные места (скажем, логово Фейгина из «Оливера Твиста») имели тот же адрес, что и реально существовавшие пивные трактиры или пабы.

Еще один великий романист-реалист, Уильям Теккерей (1811–1863), был поклонником индийского светлого эля (в народе — IPA), который он впервые попробовал, находясь в Индии (его отец был служащим в британской колонии). Потому, встречая в его романах любителей IPA (а это касается и «Ярмарки тщеславия»), мы должны понимать, что речь идет о людях, так или иначе связанных с Ост-Индской компанией.

Джин & мартини

Джин — еще один напиток, имеющий в Англии статус национального. Правда, еще в XVIII веке он воспринимался как проклятие бедноты — из-за низких цен, плохого качества и легкодоступности. Джин продавали в каждом втором лондонском заведении, его гоняли все кому не лень, от рыночных торговцев до цирюльников. Его то запрещали, то разрешали. Джин приводил бедолаг в долговую тюрьму или на виселицу, доводил до разорения и безумия, самоубийства и смерти. До сих пор, несмотря на то что джин больше не ассоциируется с низшими слоями общества, в английском языке сохранились выражения gin mills (блоковские «злачные места») или mother’s ruin (здесь комментарии излишни).

Томас Элиот

Как ни странно, но именно этот напиток полюбился одному из самых сложных поэтов-модернистов ХХ века — американцу Томасу Элиоту (1888–1965), прожившему большую часть жизни в Англии. Любой поклонник хорошего чистого джина замечал, как этот сухой напиток, сначала обжигающий язык и небо, постепенно наполняет пьющего ботаническими ароматами, оставляя во рту привкус растительности — разнообразия трав, корней, цветов, ягод. Как ни странно, это воздействие джина — хорошего английского джина — можно сопоставить с поэзий Элиота, сухой и лаконичной, но при внимательном чтении одаривающей читателей лесным богатством метафор, поэтических аллюзий, религиозных символов и метафизических смыслов. И сам Элиот, судя по его письмам, был большим поклонником этого напитка. Однажды его спросили, что сильнее всего вдохновляет его, и он полушутя ответил:

«Джин и наркотики, мой дорогой, джин и наркотики».

А в письме одному юному поэту признался, что написал стихотворение «Путешествие волхвов», переполненное христианским символизмом, «воскресным утром, спустя три четверти часа после церковной службы, незадолго до ланча и с помощью полбутылки джина Booth's». (К слову, в том же году Элиот принял католичество.) С публикацией скандальных писем Элиота (в одном из них он сравнивал свою личную жизнь с «плохим русским романом») стало известно, что он часто разрешал себе выпить в течение дня, причем не только джин: ему очень нравились французские вермуты (одну из своих кошек он назвал в честь вермута Noilly Prat), а его любимым коктейлем был сухой мартини («Ничего не пробуждает лучше, чем крепкий сухой мартини»).

Американская писательница Патриция Хайсмит в своем доме в Швейцарии, июнь 1985 года

В любви к джину и мартини также признавалась Патриция Хайсмит (1921–1995). О том, что Хайсмит страдала алкоголизмом, можно догадаться по ее мрачным и беспокойным детективам, наполненным атмосферой надвигающегося конца. Любой пьющий человек узнает эту атмосферу, это фатальное безволие, когда ноги сами ведут тебя к бару или холодильнику, чтобы заказать или откупорить бутылку вина или виски, порой сразу по пробуждении или, когда повезло чуть больше, посреди дня, — и потому недавняя публикация ее откровенных дневников не должна была стать сюрпризом для верных читателей. Хайсмит страдала алкоголизмом и осознавала это. Ей принадлежит одно из лучших поэтических высказываний об алкоголе (а о мартини — подавно):

«Интересно, есть ли какой-нибудь момент лучше, чем второй мартини за обедом, когда официанты внимательны, когда вся жизнь, все будущее, весь мир кажутся хорошими и золотистыми (и совсем неважно, с кем ты, с мужчиной или женщиной, да или нет)».

В дневниках Хайсмит можно найти зрелые размышления о связи между алкоголем и творчеством. Она считала, что писатели пьют, потому что «им приходится по миллиону раз менять свою личность, пока они пишут». Алкоголь — словно писательское перо, ведь когда мы пьем, то в один час мы — властители мира, в следующий — убийцы, а затем — зазнавшиеся дилетанты или страстные, но покинутые любовники. Потому писателям и алкогольным напиткам так хорошо друг с другом.

Виски

«Что может сравниться с материнской любовью? — задается вопросом один из героев Уильяма Фолкнера (1897–1962). — Разве что добрый глоток виски». Американский писатель не лукавил: виски он любил столь же безоговорочно, как мать — ребенка, и уделял ему время даже при работе над книгами. Известно, что в вечерние часы, садясь за рабочий стол, он обязательно держал под рукой немного еды, табака и бокал виски (желательно бурбон, но скотч тоже сойдет). Мало того что он писал по ночам, так он еще умудрялся пить (уточним: пить, а не напиваться), о чем не раз признавался в интервью или письмах. Возможно, именно по этой причине длиннющие и витиеватые предложения Фолкнера напоминают монолог подвыпившего священника, который, начиная говорить о вполне приземленных вещах, часто лишается логической последовательности и даже знаков препинания, без оглядки отдаваясь религиозному вдохновению и устремляя свою речь ввысь, к самым важным вопросам бытия, напоминая тем самым взмывшего в небо орла.

Уильям Фолкнер беседует с итальянским издателем Альберто Мондадори и редакцией еженедельника Epoca, Милан, 14 сентября 1955 года

А о частоте упоминаний виски и говорить не стоит: откройте любой роман Фолкнера и обязательно найдете там героя, который подпольно варит самогон, пьет от безысходности бурбон или готовит себе коктейль на основе виски («Мятный джулеп» или «Горячий тодди»). Увы, Фолкнер отчасти повторил судьбу китайского поэта Ли Бо, когда в возрасте 64 лет хорошенько набрался виски, сел на лошадь и, естественно, свалился с нее; из-за образовавшегося тромбоза он менее чем через месяц умер от инфаркта.

Водка

Сравнить любовь американских писателей к виски (там помимо Фолкнера можно припомнить еще десяток имен) можно с любовью русских писателей к водке. Один из известнейших, Сергей Есенин (1895–1925), начал пить по-серьезному, то есть неделями не просыхая, довольно поздно, уже в годы Советской России. Сначала водка подстегивала его творчество, затем — на это указывают многие исследователи его биографии — поработила его. «Черный человек» — это не просто красивая поэма о смерти, это признание поражения поэта, который смирился со своей печальной участью.

Важно отметить, что западные писатели чаще всего пили, потому что их к этому подталкивало творчество или семейные неурядицы, а русские — из-за хтонической окружающей действительности. В России мало что изменилось после Октябрьской революции. Слова Блока («...эту нищету и этот ужас, в котором задыхаешься, и эту невозможность, бессилие переменить что-либо в этом...») все еще находили отклик в сердцах пишущих людей. Юрий Олеша (1899–1960), который двадцать лет своей жизни сознательно не печатался (то ли цензуры боялся, то ли еще что), спился до той степени, что расхотел быть писателем и просил выдать ему похоронные деньги (советских писателей — даже пьющих и пишущих в стол — хоронили по дорогой категории). Александр Фадеев (1901–1956), искренне веривший в советскую мечту — и заодно участвовавший в сталинском терроре, — спустя пару недель после очередного запоя пустил себе пулю в лоб.

Сергей Донатович Довлатов

Ко второй половине ХХ века водка окончательно стала верной спутницей русского писателя. Сергей Довлатов (1941–1990) признавался, что ненавидел запои. Но представить без алкоголя его жизнь или творчество невозможно, и он сам приложил немало усилий, описывая в своих романах советских людей, чьим единственным компромиссом была водка. Венедикт Ерофеев (1938–1990) шел отчасти схожим путем: тоже мифологизировал свою жизнь, играя в алкоголика, но скорее ради эксперимента, нежели для верности романтическому образу. Владимир Высоцкий (1938–1980) опьянил уже не только людей, а весь (русский) мир: в его песнях пьют как люди, так и животные, как черти, так и лешие, в алкоголизме обвиняется даже правда, а без стакана не может прожить судьба. Кажется, ни в одной другой литературной культуре мира не позволяли алкоголю оккупировать столь много пространства — как человеческого, так и метафизического.

На прощание оставим цитату еще одного пьющего писателя, но принадлежащего к другой культуре, — американца Чарльза Буковски, который, судя по его стихам и романам, перепробовал вообще все алкогольные напитки на земле:

«Люди хватают наугад что ни попадя: коммунизм, здоровая пища, серфинг, балет, гипноз, групповая психотерапия, оргии, мотоциклетная езда, травы, католицизм, тяжелая атлетика, путешествия, здоровый образ жизни, вегетарианство, Индия, рисование, писание, ваяние, музицирование, дирижирование, туризм, йога, совокупление, азартные игры, пьянство, тусовки, замороженный йогурт, Бетховен, Бах, Будда, Иисус, машина времени, героин, морковный сок, самоубийство, костюмы индпошива, самолетные прогулки, Нью-Йорк Сити — а потом все это рассеивается и исчезает. В ожидании смерти люди ищут, чем бы себя занять. Хорошо, наверное, когда есть выбор. Я свой выбор сделал. Я взял четверть галлона водки и врезал, не разбавляя. Эти русские понимают, что к чему».

Источник

5

Другие новости

Написать комментарий: