Что такое «сизифов труд» и кем был Сизиф? Мысль из философии, которая облегчит жизнь

Он дважды обманул смерть, разгневал Зевса и стал символом бесконечной работы без результата. История Сизифа — это не просто древнегреческий миф, но и философская метафора, к которой обращались поэт Гомер и писатель Альбер Камю.

Что такое «сизифов труд» и кем был Сизиф? Мысль из философии, которая облегчит жизнь

Сегодня имя Сизифа ассоциируется с бесплодным трудом — тем, что обречено на повторение и не приносит плодов. Однако в греческой мифологии этот царь был куда более многогранной фигурой. Основатель города Эфира (позднее — Коринфа), изобретательный и коварный, Сизиф стал известен не только своим приговором, но и тем, как ловко умел обходить волю богов.

Миф о Сизифе из Древней Греции

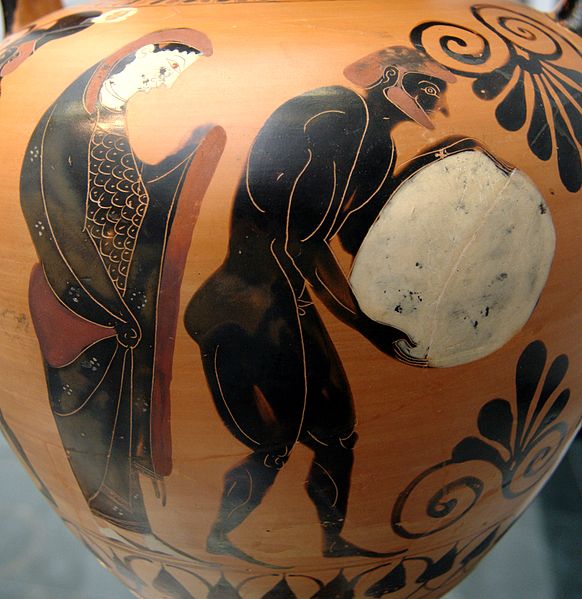

В «Одиссее» Гомера Сизиф появляется как мученик, обреченный катить тяжелый камень на вершину холма, откуда он снова скатывается вниз. С каждой попыткой царь напрягает все силы, и все же камень неизменно возвращается на исходную точку.

Причиной столь сурового приговора стало нарушение богами установленных границ.

1 Сначала Сизиф предал главного бога греков Зевса, раскрыв местному речному божеству Асо́пу, где тот может найти свою похищенную дочь.

2 Позже Сизиф обманул самого Танатоса — бога смерти. Попросив показать, как работают магические цепи, царь связал Танатоса, прервав цикл смерти на земле. Люди не умирали, войны теряли смысл, и даже Арес — бог войны — был возмущен.

3 Когда Танатоса освободили, Сизиф совершил вторую дерзость: убедил богиню Персефону вернуть его на землю под предлогом, якобы жена не провела над ним надлежащий обряд. И Сизиф снова сбежал.

Наказание — сизифов труд

Сизифу везло до тех пор, пока Гермес не привел его обратно в подземное царство. Там Сизифу и назначили бесконечную работу — катить камень, который никогда не остаётся на вершине.

Смысл наказания не раз вызывал вопросы у мыслителей: почему именно это? Возможно, потому, что усилие бесполезно, но неизбежно. Возможно, потому, что оно символизирует то, к чему стремится каждый человек — завершить, преодолеть, быть услышанным.

1 Уже в ХХ веке философ Альбер Камю вдохнул в образ Сизифа новую жизнь.

2 В своем эссе «Миф о Сизифе» он увидел в судьбе царя не отчаяние, а силу. Камю утверждал, что абсурд — это столкновение человеческой потребности в смысле с равнодушием вселенной.

3 И в этом столкновении рождается выбор: отчаяться или продолжать катить свой камень.

Сила абсурда и Сизифа

Альбер Камю называл через миф о Сизифе говорил о бунте — не жестом протеста, а принятием жизни такой, как она есть: с ее повторениями, с трудом, с отсутствием обещанных наград.

Именно в этом писатель увидел свободу.

Фраза Альбера Камю «Надо представить себе Сизифа счастливым» — не парадокс, а манифест.

Каждый раз, когда проклятый царь возвращается к подножию горы, он знает: камень снова поднимется. Не потому что он обязан, а потому что это — его выбор.

Источник

Что такое «сизифов труд» и кем был Сизиф? Мысль из философии, которая облегчит жизнь

Сегодня имя Сизифа ассоциируется с бесплодным трудом — тем, что обречено на повторение и не приносит плодов. Однако в греческой мифологии этот царь был куда более многогранной фигурой. Основатель города Эфира (позднее — Коринфа), изобретательный и коварный, Сизиф стал известен не только своим приговором, но и тем, как ловко умел обходить волю богов.

Миф о Сизифе из Древней Греции

В «Одиссее» Гомера Сизиф появляется как мученик, обреченный катить тяжелый камень на вершину холма, откуда он снова скатывается вниз. С каждой попыткой царь напрягает все силы, и все же камень неизменно возвращается на исходную точку.

Причиной столь сурового приговора стало нарушение богами установленных границ.

1 Сначала Сизиф предал главного бога греков Зевса, раскрыв местному речному божеству Асо́пу, где тот может найти свою похищенную дочь.

2 Позже Сизиф обманул самого Танатоса — бога смерти. Попросив показать, как работают магические цепи, царь связал Танатоса, прервав цикл смерти на земле. Люди не умирали, войны теряли смысл, и даже Арес — бог войны — был возмущен.

3 Когда Танатоса освободили, Сизиф совершил вторую дерзость: убедил богиню Персефону вернуть его на землю под предлогом, якобы жена не провела над ним надлежащий обряд. И Сизиф снова сбежал.

Наказание — сизифов труд

Сизифу везло до тех пор, пока Гермес не привел его обратно в подземное царство. Там Сизифу и назначили бесконечную работу — катить камень, который никогда не остаётся на вершине.

Смысл наказания не раз вызывал вопросы у мыслителей: почему именно это? Возможно, потому, что усилие бесполезно, но неизбежно. Возможно, потому, что оно символизирует то, к чему стремится каждый человек — завершить, преодолеть, быть услышанным.

1 Уже в ХХ веке философ Альбер Камю вдохнул в образ Сизифа новую жизнь.

2 В своем эссе «Миф о Сизифе» он увидел в судьбе царя не отчаяние, а силу. Камю утверждал, что абсурд — это столкновение человеческой потребности в смысле с равнодушием вселенной.

3 И в этом столкновении рождается выбор: отчаяться или продолжать катить свой камень.

Сила абсурда и Сизифа

Альбер Камю называл через миф о Сизифе говорил о бунте — не жестом протеста, а принятием жизни такой, как она есть: с ее повторениями, с трудом, с отсутствием обещанных наград.

Именно в этом писатель увидел свободу.

Человек сам наполняет свою жизнь смыслом, и в самом усилии уже заложено достоинство.

Фраза Альбера Камю «Надо представить себе Сизифа счастливым» — не парадокс, а манифест.

Каждый раз, когда проклятый царь возвращается к подножию горы, он знает: камень снова поднимется. Не потому что он обязан, а потому что это — его выбор.

Источник

3

Другие новости

Написать комментарий: