Книжная полка Льва Рубинштейна ❘ фото

В 2020 году в Центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ проект Arzamas откроет свою собственную библиотеку. Чтобы заполнить книжные полки, они попросили музыкантов, ученых, поэтов и других людей, читающих много книг, посоветовать свои любимые тексты. Эти списки будут появляться в новой рубрике «Журнала», а первый из них составил поэт Лев Рубинштейн

В своем выборе я исходил из трех критериев. Первый — чтобы список охватывал разные периоды жизни, включая детство, даже и раннее. Второй — это жанровое разнообразие. И третий — это то, насколько та или иная из названных мною книжек вызывает желание что-нибудь про нее рассказать. И чаще всего не столько про нее, сколько про некие обстоятельства, с ней связанные.

Александр Пушкин

Сказки

Их я слышу постоянно. Особенно перед тем, как заснуть. Они звучат голосом мамы. Я даже не могу сказать, что это было первое знакомство с поэзией. Мир тогда еще не делился для меня на поэзию и не поэзию. Это было знакомством с миром вообще. С миром, существовавшим за пределами утробного тесного тепла семьи и дома. И эти сказки с их не всегда понятными сюжетами, но с хорошо понятным ритмом, вносившим ясность и возможность примирения всего со всем, навсегда стали для меня ключом — во всех значениях этого слова: ключом, открывающим дверь в новое и непонятное, и ключом, чистой и необъяснимой радостью бьющим из-под земли.

Даниэль Дефо

«Робинзон Крузо»

Дело даже не в том, что я читал эту книгу очень много раз. Дело в другом. Для ребенка своего поколения я научился читать очень рано, лет с пяти. Но я был необычайно ленив и, умея читать, заставлял маму читать мне вслух. «Читай сам, ты же умеешь!» — много раз говорила мама. «Нет! — беззастенчиво и темпераментно врал я. — Я не умею! Ну ма-а-а-ам! Ну почита-а-а-ай!» Однажды мама придумала и применила ко мне блестящий педагогический прием. Она взяла очередную книжку и принялась мне ее читать. Прочитав две главы, она сказала: «Все! Дальше читать не буду! Читай сам». Как я ни канючил и ни упрашивал, мама была тверда. Ну, что делать — я взял и дочитал эту книгу до конца. И этой книгой был на долгие годы любимый «Робинзон Крузо». Этот «Робинзон» волей биографических обстоятельств стал первой книгой, которую я прочитал самостоятельно. С тех пор я читал очень много и — до поры до времени — без разбора, все подряд.

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Доставшийся моему отцу от его родителей четырехтомник долгие детские годы был моим любимым чтением. Эти красивые тома и сейчас стоят на одной из моих книжных полок, на самом видном месте. Я до сих пор помню, как хохотали мы с другом Смирновым на той странице, где «Фауна Америки», наткнувшись на зверька под именем «североамериканская вонючка». Как же долго дразнили мы друг друга именно таким образом! Но не только про «вонючку» узнавал я из этого словаря. Были там и вполне полезные сведения. Кроме того, с этих пор дореволюционная орфография со всеми ее ятями и ерами никогда не казалась мне экзотической и малопонятной.

Александр Беляев

«Голова профессора Доуэля»

Эта «Голова» — первое, что мне пришло в голову. Вообще-то, конечно, на пару лет моим главным чтением стал весь Беляев, то есть его потрепанный до неразличения букв на обложке двухтомник. Недавно я где-то наткнулся на него, открыл на произвольном месте и стал читать в расчете на пробуждение былых восторгов. Ничуть не бывало — чушь какая-то.

Илья Ильф, Евгений Петров

«Двенадцать стульев»

Однажды мы с другом Смирновым, будучи примерно восьмиклассниками, ехали куда-то на троллейбусе. Разумеется, зайцами. Ну и входит контролер. Билетов нет. «Будем сообщать в школу, — сказал контролер. — Ваши фамилии». — «Петров», — сказал Смирнов. «Ильф», — зачем-то сказал я, не успев даже подумать. Контролер невозмутимо записал наши «фамилии». Когда мы, давясь от смеха, выпали из троллейбуса, Смирнов, с которым мы вообще разговаривали тогда исключительно цитатами, маркированными только что украденными нами псевдонимами, сказал: «Неужели есть люди, которые этого не знают?» Оказывается, есть. В юные годы из соображений глупого снобизма и, главное, из протеста против повсеместного безудержного цитирования я стал думать, что это поверхностное и вообще «мещанское» произведение. Поэтому много лет его не перечитывал. А когда все же перечитал, понял, что книга, разумеется, великая.

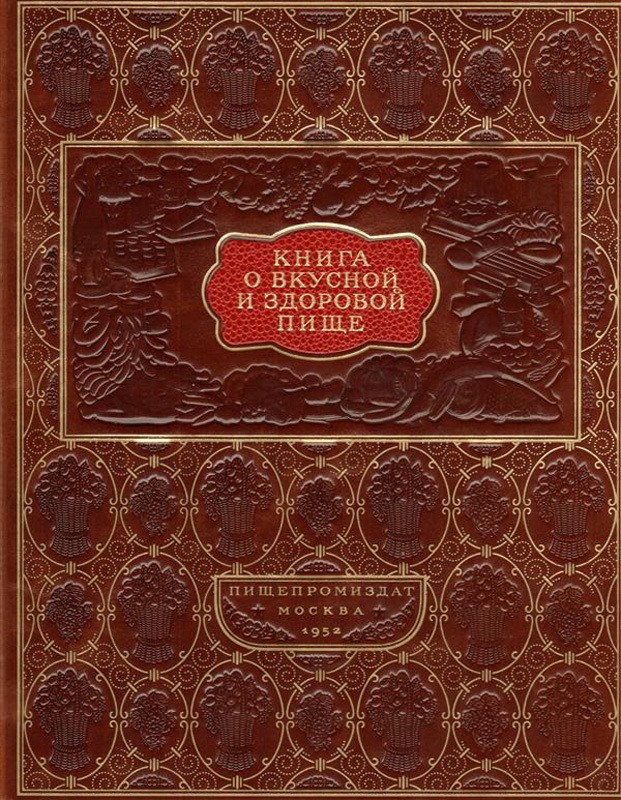

«Книга о вкусной и здоровой пище»

Я помню те томительные вечера, когда родители уходили в гости или в театр, а я листал эту вечную книгу, предаваясь чему-то вроде гастрономической мастурбации. Грызя сухари ванильные, я воображал, что ем спаржу отварную («Спаржу отобрать по возможности ровную… …На сильном огне 20–25 минут. <…> …Переложить на сито и дать стечь воде… …В таком виде подать к столу. Отдельно дать яичный соус с вином, или яично-масляный, или сухарный»). Ага, «сухарный», это я понял. Ой, кстати, сухари закончились. Ладно, черт с ними. Теперь про устрицы. Что до устриц, то мне предписывалось «вскрыть раковины специальным ножом… промыть и уложить на блюдо, дно которого устлать ровным слоем мелко наколотого льда». Ну что же — льда так льда. Устлем, не извольте сомневаться.

Ритм, сообщаемый монотонным повторением инфинитивных конструкций, столь свойственных особому языку поваренных книг, завораживал, приводил в состояние, близкое к трансу: «Снять с колбасы кожу…», «Печенку обмыть…», «Фасоль отварить…», «Очищенного и вымытого судака нарезать на куски». А уж «готовые артишоки», так те и вовсе оставалось лишь «переложить на сито донышками вверх», и дело, считай, сделано. Что ж, переложим донышками вверх, никаких проблем — давайте сюда артишоки.

А уж визуальный ряд этой великой книги и вовсе не поддавался никакому описанию. Разве не участится ваше дыхание при виде пары сосисок с зеленым горошком, столь любовно выложенных на тарелочке с кобальтовой каемочкой? И не будет ли сниться по ночам стол, которым тебя встречала гостеприимнейшая из книг? Стол, щедро уставленный жареными поросятами, отварными белорыбицами, запотевшими сырами и празднично сверкающим хрусталем. И разве можно забыть стол, которым книга провожала нас: приоткрытые конфетные коробки, вазы с фруктами, шампанское в серебряном ведерке? Разве можно?

Александр Дюма

«Три мушкетера»

Совершенно тут нечего комментировать. Просто скажи, пусть даже и негромко: «Три мушкетера». И все тебя сразу же поймут. То же самое, кстати, относится и к «Острову сокровищ».

Александр Пушкин

«Евгений Онегин»

Если говорить об «Онегине» не как о циркулирующей в составе крови эфирной субстанции, а именно как о книге, как о полиграфическом изделии со страничками и обложками, то я хочу здесь упомянуть книжку, которая стоит на моей полке прямо над столом, которая от частого употребления давно лишилась обложки, а на ее все же бережно сохраняемом титульном листе красными чернилами написано: «За второе место в викторине, посвященной памяти А. С. Пушкина, ученику 8-в класса школы № 1067 Рубинштейну Льву. 12.2.62». Второе место — это, конечно, слегка обидно, но, в общем, тоже неплохо. Кто там оказался на первом месте, я уже не помню. Хотя, конечно, интересно было бы вспомнить. Небось Танька Чвилева — известная зубрила и подлиза. Ну и пусть. Второе место тоже хорошо.

Борис Пастернак

Стихотворения и поэмы

Совершенно не помню, какими ветрами меня, балбеса-одиннадцатиклассника, занесло на эту пригородную станцию. То ли я гостил у кого-то на даче, то ли провожал какую-то барышню — не помню. Помню, что было лето и выпускные экзамены. В общем, я оказался на этой станции и в ожидании электрички, которая обещала прийти лишь через сорок с чем-то минут, вышел на пристанционную площадь. Ничего на этой площади интересного не было, кроме маленького книжного магазинчика. Ну, я туда и зашел. И этот Пастернак просто сразу же бросился в мои объятья. Боже, как же я мечтал о встрече с ним, с любимейшим в те времена, да и в последующие тоже, с тем, кто умел и не разучился до сих пор произвольно, хотя и ненасильственно изменять ритм моего дыхания. И вот он, прямо здесь, на этом заброшенном полустанке! Он на этой грубо покрашенной полочке стоит и терпеливо ждет меня! И он здесь в единственном экземпляре. «Сколько стоит?» — спросил я и, узнав цену, стал дрожащими руками рыться в карманах и считать то, что там нашлось. Ужас! Мне не хватало тридцати копеек. И что же? А то, что девушка-продавщица, увидев на моем лице так называемую гамму переживаний, поверила мне эти самые тридцать копеек в долг. И я получил, получил этого Пастернака с предисловием неизвестного мне Андрея Синявского, который, впрочем, скоро стал мне очень даже известен.

А с тридцатью копейками вышла довольно странная история. В один из ближайших дней я отправился на ту же подмосковную станцию, чтобы с благодарностью вернуть долг и не без тайного расчета использовать эту романтическую ситуацию в интересах возможного продолжения знакомства со столь добродетельной и вполне миловидной продавщицей. Когда же я зашел в магазин, я вместо нее увидел за прилавком совсем взрослую и не очень приветливую тетку, которая на мой вопрос, а где же ожидаемая мною Марина, сказала, что Марина со вчерашнего дня здесь не работает и что она вообще про нее ничего не знает. Так я и остался вечным должником. «Спасибо, дорогая Марина!» — говорю я сейчас, через много лет, и без какой-либо надежды быть услышанным.

Франц Кафка

«Процесс»

Я прочитал эту книгу, когда мне было лет 19. Когда в чтении я подошел ближе к концу, я стал ощущать вполне конкретные озноб и жар. Домой я пришел совершенно больной. Поставил термометр. Тридцать восемь и шесть. Дня три я лежал в сильном жару, и мне беспрерывно снилось все только что прочитанное. Это было, разумеется, совпадение. Но совпадение знаменательное. Потому что я и сейчас верю, в общем-то, в то, что иногда от сильных художественных впечатлений человека может бросать и в жар, и в холод.

«Дао дэ цзин»

Трудно переоценить не очень заметное со стороны, но совершенно очевидное для меня влияние этой тоненькой книжки на мое художественное мировоззрение и вообще на мой путь. Кстати, «путь» — это очень приблизительный перевод слова «дао».

Лев Толстой

«Война и мир»

Книга, которую я перечитываю в среднем раз в четыре-пять лет. Вот и в настоящее время. Сейчас, как и всякий раз, я обнаруживаю там разные, не замеченные прежде детали. Ну, например:

«Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, все было остроумно и могло бы быть смешно; но чего-то, того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает».

В своем выборе я исходил из трех критериев. Первый — чтобы список охватывал разные периоды жизни, включая детство, даже и раннее. Второй — это жанровое разнообразие. И третий — это то, насколько та или иная из названных мною книжек вызывает желание что-нибудь про нее рассказать. И чаще всего не столько про нее, сколько про некие обстоятельства, с ней связанные.

Александр Пушкин

Сказки

Их я слышу постоянно. Особенно перед тем, как заснуть. Они звучат голосом мамы. Я даже не могу сказать, что это было первое знакомство с поэзией. Мир тогда еще не делился для меня на поэзию и не поэзию. Это было знакомством с миром вообще. С миром, существовавшим за пределами утробного тесного тепла семьи и дома. И эти сказки с их не всегда понятными сюжетами, но с хорошо понятным ритмом, вносившим ясность и возможность примирения всего со всем, навсегда стали для меня ключом — во всех значениях этого слова: ключом, открывающим дверь в новое и непонятное, и ключом, чистой и необъяснимой радостью бьющим из-под земли.

Даниэль Дефо

«Робинзон Крузо»

Дело даже не в том, что я читал эту книгу очень много раз. Дело в другом. Для ребенка своего поколения я научился читать очень рано, лет с пяти. Но я был необычайно ленив и, умея читать, заставлял маму читать мне вслух. «Читай сам, ты же умеешь!» — много раз говорила мама. «Нет! — беззастенчиво и темпераментно врал я. — Я не умею! Ну ма-а-а-ам! Ну почита-а-а-ай!» Однажды мама придумала и применила ко мне блестящий педагогический прием. Она взяла очередную книжку и принялась мне ее читать. Прочитав две главы, она сказала: «Все! Дальше читать не буду! Читай сам». Как я ни канючил и ни упрашивал, мама была тверда. Ну, что делать — я взял и дочитал эту книгу до конца. И этой книгой был на долгие годы любимый «Робинзон Крузо». Этот «Робинзон» волей биографических обстоятельств стал первой книгой, которую я прочитал самостоятельно. С тех пор я читал очень много и — до поры до времени — без разбора, все подряд.

Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона

Доставшийся моему отцу от его родителей четырехтомник долгие детские годы был моим любимым чтением. Эти красивые тома и сейчас стоят на одной из моих книжных полок, на самом видном месте. Я до сих пор помню, как хохотали мы с другом Смирновым на той странице, где «Фауна Америки», наткнувшись на зверька под именем «североамериканская вонючка». Как же долго дразнили мы друг друга именно таким образом! Но не только про «вонючку» узнавал я из этого словаря. Были там и вполне полезные сведения. Кроме того, с этих пор дореволюционная орфография со всеми ее ятями и ерами никогда не казалась мне экзотической и малопонятной.

Александр Беляев

«Голова профессора Доуэля»

Эта «Голова» — первое, что мне пришло в голову. Вообще-то, конечно, на пару лет моим главным чтением стал весь Беляев, то есть его потрепанный до неразличения букв на обложке двухтомник. Недавно я где-то наткнулся на него, открыл на произвольном месте и стал читать в расчете на пробуждение былых восторгов. Ничуть не бывало — чушь какая-то.

Илья Ильф, Евгений Петров

«Двенадцать стульев»

Однажды мы с другом Смирновым, будучи примерно восьмиклассниками, ехали куда-то на троллейбусе. Разумеется, зайцами. Ну и входит контролер. Билетов нет. «Будем сообщать в школу, — сказал контролер. — Ваши фамилии». — «Петров», — сказал Смирнов. «Ильф», — зачем-то сказал я, не успев даже подумать. Контролер невозмутимо записал наши «фамилии». Когда мы, давясь от смеха, выпали из троллейбуса, Смирнов, с которым мы вообще разговаривали тогда исключительно цитатами, маркированными только что украденными нами псевдонимами, сказал: «Неужели есть люди, которые этого не знают?» Оказывается, есть. В юные годы из соображений глупого снобизма и, главное, из протеста против повсеместного безудержного цитирования я стал думать, что это поверхностное и вообще «мещанское» произведение. Поэтому много лет его не перечитывал. А когда все же перечитал, понял, что книга, разумеется, великая.

«Книга о вкусной и здоровой пище»

Я помню те томительные вечера, когда родители уходили в гости или в театр, а я листал эту вечную книгу, предаваясь чему-то вроде гастрономической мастурбации. Грызя сухари ванильные, я воображал, что ем спаржу отварную («Спаржу отобрать по возможности ровную… …На сильном огне 20–25 минут. <…> …Переложить на сито и дать стечь воде… …В таком виде подать к столу. Отдельно дать яичный соус с вином, или яично-масляный, или сухарный»). Ага, «сухарный», это я понял. Ой, кстати, сухари закончились. Ладно, черт с ними. Теперь про устрицы. Что до устриц, то мне предписывалось «вскрыть раковины специальным ножом… промыть и уложить на блюдо, дно которого устлать ровным слоем мелко наколотого льда». Ну что же — льда так льда. Устлем, не извольте сомневаться.

Ритм, сообщаемый монотонным повторением инфинитивных конструкций, столь свойственных особому языку поваренных книг, завораживал, приводил в состояние, близкое к трансу: «Снять с колбасы кожу…», «Печенку обмыть…», «Фасоль отварить…», «Очищенного и вымытого судака нарезать на куски». А уж «готовые артишоки», так те и вовсе оставалось лишь «переложить на сито донышками вверх», и дело, считай, сделано. Что ж, переложим донышками вверх, никаких проблем — давайте сюда артишоки.

А уж визуальный ряд этой великой книги и вовсе не поддавался никакому описанию. Разве не участится ваше дыхание при виде пары сосисок с зеленым горошком, столь любовно выложенных на тарелочке с кобальтовой каемочкой? И не будет ли сниться по ночам стол, которым тебя встречала гостеприимнейшая из книг? Стол, щедро уставленный жареными поросятами, отварными белорыбицами, запотевшими сырами и празднично сверкающим хрусталем. И разве можно забыть стол, которым книга провожала нас: приоткрытые конфетные коробки, вазы с фруктами, шампанское в серебряном ведерке? Разве можно?

Александр Дюма

«Три мушкетера»

Совершенно тут нечего комментировать. Просто скажи, пусть даже и негромко: «Три мушкетера». И все тебя сразу же поймут. То же самое, кстати, относится и к «Острову сокровищ».

Александр Пушкин

«Евгений Онегин»

Если говорить об «Онегине» не как о циркулирующей в составе крови эфирной субстанции, а именно как о книге, как о полиграфическом изделии со страничками и обложками, то я хочу здесь упомянуть книжку, которая стоит на моей полке прямо над столом, которая от частого употребления давно лишилась обложки, а на ее все же бережно сохраняемом титульном листе красными чернилами написано: «За второе место в викторине, посвященной памяти А. С. Пушкина, ученику 8-в класса школы № 1067 Рубинштейну Льву. 12.2.62». Второе место — это, конечно, слегка обидно, но, в общем, тоже неплохо. Кто там оказался на первом месте, я уже не помню. Хотя, конечно, интересно было бы вспомнить. Небось Танька Чвилева — известная зубрила и подлиза. Ну и пусть. Второе место тоже хорошо.

Борис Пастернак

Стихотворения и поэмы

Совершенно не помню, какими ветрами меня, балбеса-одиннадцатиклассника, занесло на эту пригородную станцию. То ли я гостил у кого-то на даче, то ли провожал какую-то барышню — не помню. Помню, что было лето и выпускные экзамены. В общем, я оказался на этой станции и в ожидании электрички, которая обещала прийти лишь через сорок с чем-то минут, вышел на пристанционную площадь. Ничего на этой площади интересного не было, кроме маленького книжного магазинчика. Ну, я туда и зашел. И этот Пастернак просто сразу же бросился в мои объятья. Боже, как же я мечтал о встрече с ним, с любимейшим в те времена, да и в последующие тоже, с тем, кто умел и не разучился до сих пор произвольно, хотя и ненасильственно изменять ритм моего дыхания. И вот он, прямо здесь, на этом заброшенном полустанке! Он на этой грубо покрашенной полочке стоит и терпеливо ждет меня! И он здесь в единственном экземпляре. «Сколько стоит?» — спросил я и, узнав цену, стал дрожащими руками рыться в карманах и считать то, что там нашлось. Ужас! Мне не хватало тридцати копеек. И что же? А то, что девушка-продавщица, увидев на моем лице так называемую гамму переживаний, поверила мне эти самые тридцать копеек в долг. И я получил, получил этого Пастернака с предисловием неизвестного мне Андрея Синявского, который, впрочем, скоро стал мне очень даже известен.

А с тридцатью копейками вышла довольно странная история. В один из ближайших дней я отправился на ту же подмосковную станцию, чтобы с благодарностью вернуть долг и не без тайного расчета использовать эту романтическую ситуацию в интересах возможного продолжения знакомства со столь добродетельной и вполне миловидной продавщицей. Когда же я зашел в магазин, я вместо нее увидел за прилавком совсем взрослую и не очень приветливую тетку, которая на мой вопрос, а где же ожидаемая мною Марина, сказала, что Марина со вчерашнего дня здесь не работает и что она вообще про нее ничего не знает. Так я и остался вечным должником. «Спасибо, дорогая Марина!» — говорю я сейчас, через много лет, и без какой-либо надежды быть услышанным.

Франц Кафка

«Процесс»

Я прочитал эту книгу, когда мне было лет 19. Когда в чтении я подошел ближе к концу, я стал ощущать вполне конкретные озноб и жар. Домой я пришел совершенно больной. Поставил термометр. Тридцать восемь и шесть. Дня три я лежал в сильном жару, и мне беспрерывно снилось все только что прочитанное. Это было, разумеется, совпадение. Но совпадение знаменательное. Потому что я и сейчас верю, в общем-то, в то, что иногда от сильных художественных впечатлений человека может бросать и в жар, и в холод.

«Дао дэ цзин»

Трудно переоценить не очень заметное со стороны, но совершенно очевидное для меня влияние этой тоненькой книжки на мое художественное мировоззрение и вообще на мой путь. Кстати, «путь» — это очень приблизительный перевод слова «дао».

Лев Толстой

«Война и мир»

Книга, которую я перечитываю в среднем раз в четыре-пять лет. Вот и в настоящее время. Сейчас, как и всякий раз, я обнаруживаю там разные, не замеченные прежде детали. Ну, например:

«Ничего не было дурного или неуместного в том, что они говорили, все было остроумно и могло бы быть смешно; но чего-то, того самого, что составляет соль веселья, не только не было, но они и не знали, что оно бывает».

3

Другие новости

Написать комментарий: